Un dimanche, Linda est passée chez moi avec un éclair au chocolat et une tartelette aux framboises.

J'ai fait du café et ai choisi la tarte. Les fruits m'ont fait penser au jardin de ma grand-mère.

C'est étrange, car il n'y avait pas de framboisiers.

Ils étaient chez la voisine.

On a papoté et on a écouté de la musique dont les disques de Tina Turner et de Tracy Chapman.

J'aime beaucoup la chanson Bridges. Elle me fera toujours penser à Linda. Je lui ai parlé des amis qui venaient nous voir en France.

Des journées à la plage, des vacances en Allemagne.

Ensuite, on a regardé Thelma et Louise que Linda n'avait jamais vu.

Il y a un pixel mort sur mon écran.

Linda ne l'avait pas remarqué. J'ai dû le lui montrer et lui expliquer que c'était un pixel bloqué sur une couleur.

Elle a ri et a juste dit : "Je ne l'avais pas vu. Je ne savais même pas que ça existait. Ça va, il y en a qu'un sur ton écran. Des pixels morts de la société, il y en a à chaque coin de rue."

Pixel mort de la société ?

Je n'ai pas cherché à comprendre ce qu'elle voulait dire.

Je n'ai pas non plus perçu la moindre tristesse dans sa voix.

Je ne regardais pas le film.

Je ne voyais que ce pixel mort dont le vert me captivait. Je ne pouvais m'empêcher de le fixer.

Je suis entrée dedans.

J'y ai vu le sourire de ma mère, les jeux avec ma sœur, les vacances en Allemagne, les trajets en voiture, les étés ensoleillés, les Noëls enneigés, le village de ma grand-mère. Et j'ai même entendu le bruit du petit portail marron qui s'ouvrait sur le jardin de sa maison.

Dans le jardin de chez ma grand-mère – Oma – il y avait plein de fleurs colorées, des concombres, des navets et des pommes de terre, des carottes, des fraises, des choux, des milliers de groseilles et de myrtilles. On en ramassait des saladiers entiers. Il y avait aussi une poubelle en métal avec plein de coccinelles dans le couvercle. Chez les voisins, il y avait des framboises. Celles qui dépassaient du grillage étaient à nous. Ce grillage était notre rideau de fer. Nos doigts le franchissaient quand une grosse framboise bien mûre nous narguait.

En Allemagne, entre Berlin et Munich, il y a un petit village, Mödlareuth, dont le ruisseau, le Tannbach, est une frontière naturelle entre la Bavière catholique et la Thuringe protestante. Entre 1949 et 1990, ce minuscule ruisseau marquait la frontière interallemande. Une moitié du village était en R.F.A., l'autre en R.D.A. Aujourd'hui, cette frontière devenue Histoire se traverse d'une seule petite enjambée.

L'autre voisine d'Oma s'appelait Tante Teres. Elle vivait seule dans une vieille maison jaune aux volets marron. Ma sœur et moi l'adorions et nous allions la voir presque tous les jours. Tante Teres avait une horloge de laquelle sortait un coucou. Quelques secondes avant l'heure, on entendait le mécanisme s'enclencher, on s'arrêtait alors de parler. Deux minuscules portes s'ouvraient d'un coup et le coucou sortait pour indiquer l'heure, majestueux et fier à la fois. On allait voir Tante Teres un peu avant midi pour ne pas louper le coucou – c'était l'heure où il sortait le plus ! –, on discutait avec elle, puis on rentrait chez Oma pour manger. Il y a avait toujours une assiette pour la salade et une autre pour le plat chaud. Après on allait souvent à la piscine. Voilà, c'était les vacances. Je suis de nouveau dans la cuisine d'Oma. J'arrive à entendre le son de la radio et à sentir l'odeur des plats. Mes grand-parents n'habitaient pas ensemble. Tous les jours, Oma apportait un repas à Opa. Je l'accompagnais de temps en temps. À l'aller, on jetait des bouts de pain dans une sorte de mare artificielle dans laquelle nageaient des poissons. L'eau était lisse. Le morceau de pain n'effleurait qu'à peine la surface de l'eau que dix poissons sautaient pour l'attraper. Oma versait toujours le lait tiède en premier. Elle le passait à travers une passoire – das Sieb – et je mettais ensuite le chocolat. Je le regardais former un continent, puis des pays se détachaient, des îles se créaient et disparaissaient à leur tour en s'enfonçant dans de petites bulles colorées. En France, je mettais toujours le chocolat avant le lait. Ça ne me serait pas venu à l'idée de faire autrement. Une fois, alors que je fouillais dans les bijoux de Oma, j'ai trouvé un petit pendentif. Oma avait, je crois, été contente que je le lui réclame parce qu'il s'agissait d'un crucifix. Ça avait dû lui faire plaisir que je sois sensible à ce symbole : je ne suis pas baptisée alors qu'elle était catholique. En fait, ce qui me plaisait, c'était l'aspect nacré de ce petit bijou. Il reflétait exactement les mêmes couleurs que les bulles de mon chocolat.

Tante Teres vivait seule et semblait n'avoir besoin de personne. Elle avait de petites boucles d'oreille en or, les cheveux en chignon et savait plein de choses sur les plantes. Elle semblait vivre modestement, mais c'était comme si elle n'avait besoin de rien de plus. Je crois qu'elle nous aimait beaucoup avec ma sœur. Dans un tiroir, il y avait toujours de petits chocolats, des Schokolinsen et des Schokoplätzchen. Je ne sais pas comment on s'est attachées à cette voisine, ni comment on est entrées chez elle. Je ne sais pas non plus comment on en est venues à l'appeler affectueusement "Tante". Enfant, ma mère ne l'aimait pas particulièrement. Elle l'appelait Frau Honig. Tante Teres enterrait les ballons de ma mère qui avaient le malheur de passer au-dessus de son grillage. Pendant la guerre, c'est son frère que Tante Teres a vu se faire enterrer vivant. Quant à son mari, il a été fusillé sous ses yeux. Tante Teres avait deux ou trois chats. Ils s'appelaient tous Muschi. Oma, elle, a eu deux chiens. Mandi puis Sherry. J'adorais Mandi. Il était marron, doux, docile et attachant. Et puis il est mort. Quelques mois après, alors qu'on était en Allemagne, on a été chercher Sherry chez une dame qui l'avait récupérée de sa mère décédée. Sherry était encore très jeune, le poil noir et brillant, elle était vive et joyeuse. Au début, je ne l'aimais pas. Je crois que je n'avais pas envie qu'elle remplace l'autre. J'ai dû attendre un peu pour comprendre que ce n'était pas le cas, et qu'elle prenait juste le relais. Je l'ai ensuite beaucoup aimée. Je la trouvais malicieuse et loyale. Quand Oma a été dans une maison de retraite, on a pris Sherry avec nous en France. On a toujours continué à lui parler allemand. Elle a eu cinq petits. Ma mère était au bord de la crise de nerfs, mais j'ai adoré les regarder grandir. Ils ont ensuite tous été adoptés. Puis Sherry est morte quelques années après. Derrière la maison de Oma, il y avait un autre jardin avec des pommiers. On le traversait, sortait par un portail, longeait un fossé, il y avait encore un portail, on arrivait alors sur une route plate et bien goudronnée. Parfaite pour faire du patin à roulettes. Il n'y avait jamais de voiture sur cette route : en face, il y avait une maison, à gauche, un cul-de-sac et à droite, à environ 300 mètres, l'entrée d'un dépôt. Il y avait parfois un énorme chien qui, les oreilles droites et pointues et les dents luisantes, en gardait l'entrée. Il n'était pas toujours là. Dans le doute, on ne franchissait pas une sorte de limite imaginaire. Sur cette petite route, la "Rinostraße", il y avait des buissons avec des mûres. Comme elles n'étaient à personne, elles étaient à nous. J'allais souvent à la piscine. C'est une belle piscine en plein air avec trois bassins éparpillés dans un immense parc avec arbres et buissons. Il y avait aussi un stand où on achetait plein de bonbons et des frites. Le grand bain était un bassin de 50 mètres avec un plongeoir de trois mètres. Certains sautaient sans grâce, d'autres plongeaient en crânant. Pendant le saut, je pensais à énormément de choses. Allemands et Américains discutaient peu ensemble. On voyait parfois des hélicoptères de l'armée américaine survoler les bassins. Il fallait une pièce de 50 pfennig pour se doucher à l'eau chaude. Sur les murs des sanitaires, il y avait plein de messages écrits au stylo. Je tentais de savoir si telle écriture était allemande ou américaine. Oma écrivait encore en Frakturschrift. C'est une écriture gothique, graphique et mystérieuse, très difficile à lire : il faut reconnaître quelques mots évidents tels que Liebe, Stephanie, Tania, Eure, Oma, en déchiffrer le plus possible avec les lettres connues puis deviner le reste.

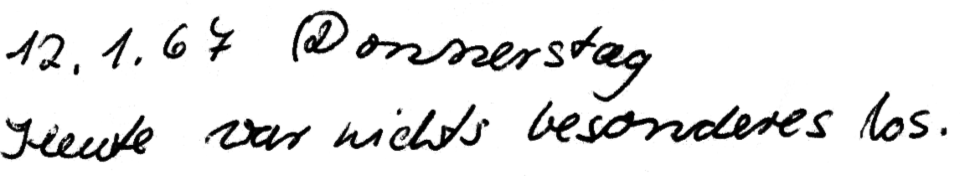

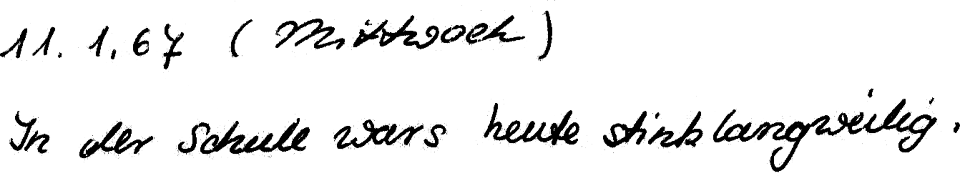

J'ai trouvé deux journaux intimes de ma mère enfant. Ça m'a beaucoup émue de rencontrer ma mère si jeune, à un moment où elle ne parlait pas encore français alors que ça deviendra notre principale langue de communication. L'allemand, c'était surtout pendant les vacances. Dans un de ses journaux, alors qu'elle n'a que douze ans, elle rêve déjà de vivre en France, près de la mer. Le 12 janvier 1967, elle écrit encore qu'il ne s'est rien passé d'exceptionnel ("Heute war nichts besonders los"). La veille avait été pire encore et elle n'avait fait que s'ennuyer.

Enfant, ma mère avait une écriture très allemande, ronde et avec les "r" caractéristiques. Puis l'écriture s'est lissée et s'est penchée. À quel moment passe-t-on d'une écriture d'enfant à une écriture d'adulte ? Est-ce que le fait qu'elle passe de l'allemand au français a changé son écriture ? Et quelle influence a-t-elle eu sur la mienne ? En allemand, il y a deux mots pour dire "patrie". "Vaterland", littéralement "pays père" avec donc la même racine patriarcale qu'en français.

C'est un endroit délimité par des frontières, représenté par un drapeau. L'autre mot, c'est "Heimat". J'adore ce mot. Heim, ça veut dire chez soi. C'est un endroit auquel on aime penser en sachant peut-être quelque part qu'on ne le retrouvera plus. Il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie dans Heimat. C'est ce qu'on est triste d'avoir perdu mais heureux d'avoir connu. Peut-être que pour moi, Heimat commence avec le bruit du portail du jardin d'Oma.

À partir de là, le reste suit. Une langue, c'est une vision du monde. C'est difficile d'en expliquer certains mots. Je suis contente de comprendre celui-là.

Heimat.